プランター栽培後の古い土は

リサイクルして使いましょう!

●プランター栽培後の土がたまって困っている

●古土のリサイクル方法を知りたい

プランター栽培ではほとんどの野菜で古土再生土を使っています

今回はそのやり方を書きます

なおこのやり方は,NHKで放送された「趣味の園芸 やさいの時間」,「家庭菜園ビックリ教室」(井原豊 著)を参考に,自分でアレンジしてやってみました

古い土をそのまま使えない理由!

〇土の栄養分が失われている

〇土が硬くなっている そうすると・・・

・根がうまくはれない

・水はけが悪い

・通気性が悪い

〇虫やその卵,目に見えない病原菌などが隠れている可能性がある

PR

準備

〇栽培後の古土

〇厚手のポリ袋2枚(透明),鉢底石用と合わせて2セット 計4枚(肥料袋でもよい)

〇シート1枚,またはトロ箱(汚れ防止)

〇熱湯(量は土の量に合わせて加減)

〇棒温度計

〇リサイクル資材(①か②のどちらか)

①土のリサイクル材

②堆肥

・腐葉土,バーク堆肥など植物質のもの

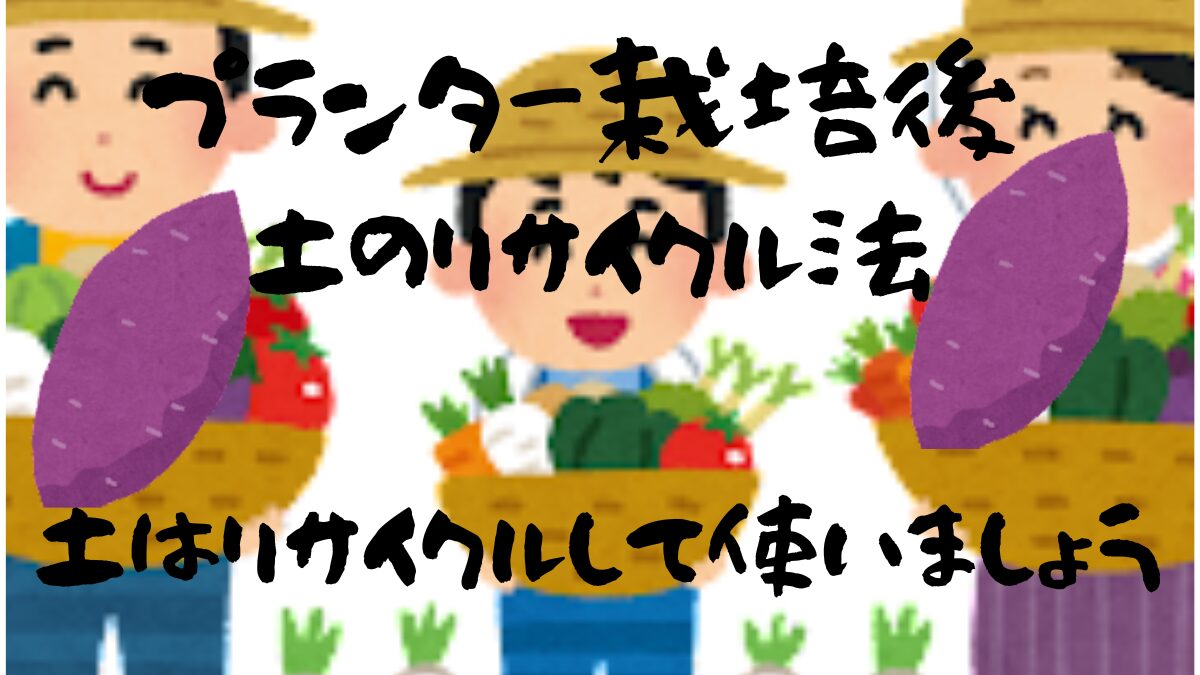

・過リン酸石灰(土にやさしいカルシウム資材となる)

・その他

もみ殻くん炭(有益微生物の住処となる)

EM菌などの有益微生物資材

作業手順

古い株の除去

①ポリ袋の中で土をほぐす

〇汚れ防止のため,シートやトロ箱などを下に敷く

〇作業しやすいように,土は乾燥させておく

〇厚めのポリ袋を二重にする

〇土と鉢底石(ごろ土)は分ける(別々の袋に入れる)

②枯れた根と株をそっくり取り除く

〇ふるいにかけ,根や虫を取り除く

〇ふるいに残った大粒の土は再利用

※我が家では,これを鉢底石にしています

③培養土,肥料を入れる

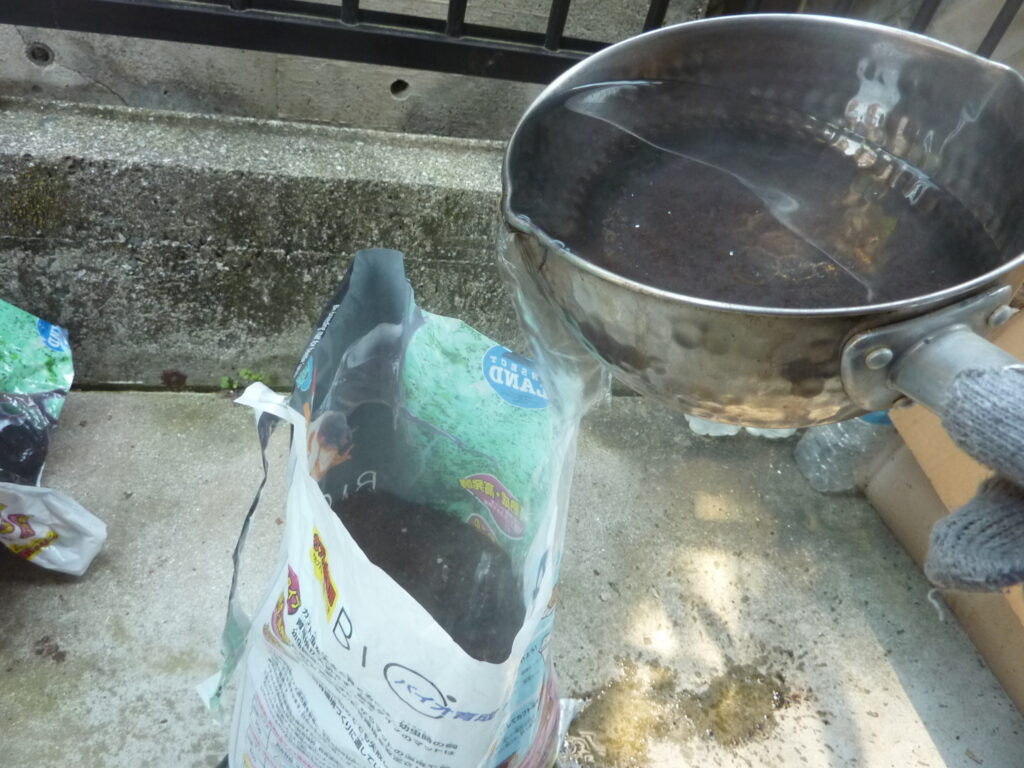

土の殺菌,殺虫

①熱湯をかける

〇袋の中の土に熱湯をまんべんなくかける

〇土の量に合わせて,お湯の量は加減する(下にたまるようだと多すぎ)

②袋を閉じる

〇土の温度が60℃以上になるようにする

〇口を閉じ,温度が下がるまで待つ

〇鉢底石も同じようにする

培養土化

ここまで処理した土は,まだこのままでは使えません

栽培に適した土になるようにもう少し手を加えます

その方法を2つ紹介します

①土のリサイクル材を加える

〇市販の「土のリサイクル材」を適当な割合で加える

〇「土のリサイクル材」には有機質のもの,微生物資材,鉱物資材が含まれていて,この方法が一番簡単

②堆肥,肥料,微生物資材などを加える

〇古土2:堆肥(腐葉土,バーク堆肥など)1の割合で加える

〇過リン酸石灰を加える

・量は10Lに一握り程度 結構適当でも大丈夫😊

〇その他・・・入れなくていいが入れるとよりいいと思われます

・もみ殻くん炭を全体の1割ほど入れる

(もみ殻くん炭は有益微生物の住処になる)

・EMぼかしを過リン酸石灰と同じようにまぜる,あるいはEM菌を薄めて水やりをする

〇井原豊さんの言葉を参考にしています(→生活単元学習#1野菜作りのおすすめ参考本)

・土つくりは肥料や資材をたくさん入れることではなく,有機物の残骸を増やして腐植の量をふやすこと,有益微生物をふやすことです

・積極的に有益微生物資材をやることが近道。天然に存在するだけでは力不足のとき,人が培養したものを与えてやる。有益微生物群が共生し,有害微生物を抑止する。

・石灰をやめて過リン酸石灰を。石灰を多くやると土がアルカリ性となり,微量要素の吸収を阻害し,糸状菌の発生を促す。

・石灰をやらないことで野菜に最も大切なカルシウム(石灰)が不足しないように,ふつうの石灰の10倍カルシウムの効く過リン酸石灰を多量に使う

・過リン酸石灰は土を酸性にしない。土にやさしいカルシウム資材でやり過ぎによるリン酸過剰の弊害もない

まとめ

我が家では②の方法でやってみました

①②いずれの方法でもいろいろな資材を用意する必要があります

古い土を処分して,新しい培養土を買う方が手っ取り早いのです

けれど古い土を大量に処分するのは結構大変

ということで古土のリサイクル法を記事にしました

この記事を役立てていただけたらと思います