易から難へ 変化のある繰り返し

教師になった若いころからこの言葉を頭の隅に置いていました

そのうちどこから聞いたのかいつの間にか忘れてしまいました😓

どうも当時盛んだった「法則化」の本からのような気がします

しかしこの言葉

特別支援教育においても例外ではありません

いえ,むしろより一層心がけていかなければいけないと思うようになりました

山本五十六の言葉

前回紹介した山本五十六の言葉からです

やってみせ

言って聞かせて

させてみせ

誉めてやらねば

人は動かじ

しかし,これだけではまだ十分とは言えません

まして特別支援教育となると,さらに細やかな気遣いが必要です

例)クロールの指導

例えば特別支援教育の例ではありませんが,子どもに水泳の授業でクロールを指導する場面を想定してみます

先ほどの山本五十六の言葉を参考にしてみます

まだクロールをやったこともない子どもたちを前に

お手本と称してクロールを泳いで見せる

次に「クロールはこうやるんですよ」と,泳ぎ方を説明する

そしてさっそく泳がせて見せる

できたら誉める

水泳の指導が苦手な先生の中には,このような指導をされている方がおられるかもわかりません

これでクロールができるようになる子どもは,一部の運動神経のいい子たちだけで,ほとんどの子どもは泳げないままであることは,水泳を教えたことのある人であればだれでも気づくと思います

ではなぜわざわざ山本五十六の言葉を引用したのか

そのことについては後で触れたいと思います

易から難へ

クロールと一口に言っても,体の動きは複雑です

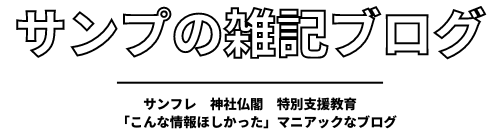

①まず体を水に浮かし,

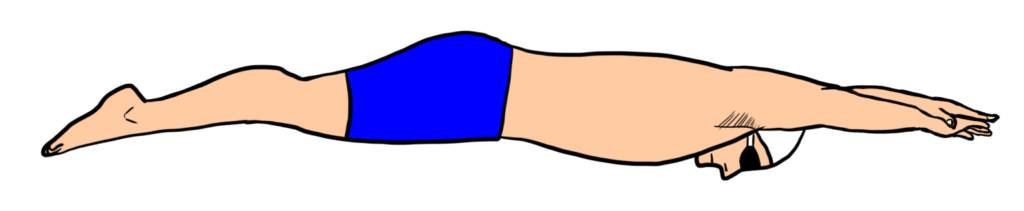

②バタ足を行い,

③手で水をかき,

④さらに息継ぎをします

これら4つの動きを一度に行わなければ,クロールができたとは言えません

先ほどのやり方では何故泳げないかというと,初めてクロールをする子どもにとって,この4つの動作を一度に行うことがどれだけ困難かということが配慮されていないからです

小学校では普通①~④の動作を一つずつ別々に授業していくはずです

まずは一つの動作「浮く姿勢」(易)から始め,それができて「足の動き」を加えていきます

そして「手のかき」,さらに「息継ぎ」(難)へと難易度を上げていきます

まさに「易から難へ」の指導です

その一つ一つの授業で,山本五十六の言葉にあるように,やり方(手本)を見せ,説明し,練習させ,誉めていくのです

つまり,「易から難へ 変化のある繰り返し」と山本五十六の言葉を併せ持った指導が必要と思います

そのどちらかが欠けてもいけないのではないかと思っています

易から難へ変化のある繰り返し

では,このようにするとすべての子どもがクロールで泳げるようになるかと言えば,そんなには甘くありません

残念ながら多くの場合,できない子が結構いるままで夏の水泳授業が終わってしまいます

なぜできないか細かく言うと「水泳指導」の記事になってしまいますので(それはいずれ書ければ別記事で)詳しくは書けませんが,簡単に言うと4つの動き一つ一つの練習が足りないからです

学校では水泳授業にかける指導時間が限られています

時間内に指導しきらないといけないため,どうしても十分な練習時間をとることができません

そこでもし仮に十分な時間が確保されたと仮定して,

①の動作「浮く」ことについてだけ言います

本来なら何度か繰り返し練習し,しっかり身についてから次の段階である②「バタ足」へ移りたいのですが,練習が足りず不完全のまま次の段階へ移ってしまうため,後がもうぐちゃぐちゃの泳ぎになってしまうのが常です

①は泳ぎの基本ですから,必ず身につかせたい動作です

そこで「易から難へ変化のある繰り返し」です

「易」

・浮き身ができるようになると,まず壁キック(けのび)をさせます

「難」

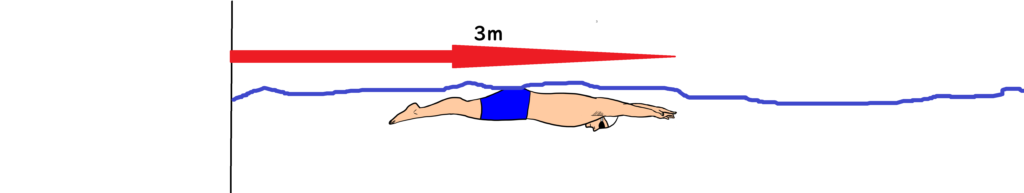

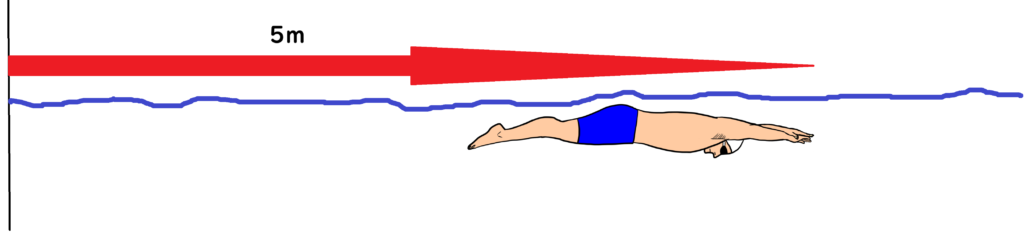

・何度かいい姿勢でできたら,「3m行ってみよう」「次は5m行ってみよう」と距離を伸ばします

始めは短い距離で浮き身だけに集中させ(易),同じ浮き身の練習のように見せてだんだん距離を伸ばす(変化のある繰り返し)のです

そして最後に5m以上の浮き身が完全にできるようにさせます(難)

はじめから5mの浮き身を指示すると,多くの子どもは浮き身の姿勢を疎かにしてしまいます

浮き身の姿勢が完全に身についていないからだと思われます

浮き身の姿勢をうまくとれていないと,壁キックだけでなかなか5m以上は行きません

もちろんここでも山本五十六語録を忘れません

ここまででかなりの回数の練習ができているはずです

そこで次のステップに進むようにすれば,泳ぐ姿勢が崩れにくくなります

特別支援学級の特権

しかし,すぐにできる子もいればなかなかできない子もいて,全ての子どもが順調に行くわけではありません

丁寧に指導していると,かなり時間がかかってしまいます

児童の実態によりますが,全員をできるようにするにはどうしても指導の時間が足りなくなってしまいます

特別支援学級

ここで特別支援教育についてです

特別支援学級では,児童の実態に応じて教育課程を編成することが許されているので,柔軟な対応ができるのが特権として考えてもいいのではないでしょうか

水泳に限らず,算数や国語など,様々な場面で当てはめ,必要とあればできるようになるまで時間を確保することが大切であると思います

ただし水泳を例に書いてはきましたが,水泳指導の時間を過剰に確保することは現実的ではありません

時間がかかる指導とは何があったかなと考えた時,たまたま思い浮かんだのが水泳の指導でしたので,例に挙げさせていただきました

そこはご容赦願いたいと思います

まとめ

特別支援教育「基本のき」

〇「易から難へ 変化のある繰り返し」と山本五十六の言葉を併せ持った指導が必要

〇特別支援学級では,児童の実態に応じて教育課程を編成する

今回水泳指導を例に書きました

この記事だけでは,全く具体性に欠けます

日々の指導にどう生かすのかまだわかりにくいと思います

時間はかかると思いますが,少しずつ実践例を書いていきたいと考えています